Por

que fingir não saber ainda é tão necessário?

Se

você já viu alguém numa reunião de trabalho perguntar, com a cara mais inocente

do mundo: “Mas por que estamos mesmo fazendo isso?”, você presenciou um traço

da ironia socrática. Não é sarcasmo, não é zombaria. É aquela pergunta que

desarma a falsa certeza, que descola a máscara do saber técnico e revela o

vazio do automatismo. Num tempo em que todos querem parecer especialistas de

tudo — da política à nutrição, passando por filosofia de vida e investimentos —

a ironia socrática surge como um antídoto poderoso contra os discursos prontos

e os saberes engessados.

A

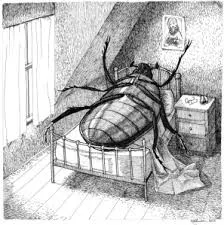

ironia socrática não é apenas um método filosófico de questionamento; é uma

atitude diante do mundo. Sócrates, aquele que nada escreveu e tudo perguntou,

caminhava pelas ruas de Atenas desafiando os cidadãos a explicarem aquilo que

julgavam saber. Ele fingia ignorância, mas não por vaidade ou escárnio: ele

acreditava que o verdadeiro saber começa quando admitimos não saber. Esse

fingimento, longe de ser uma fraude, era um convite. E, talvez, a modernidade

precise mais do que nunca desse convite sutil.

Nos

tempos atuais, essa ironia muda de cenário. Não está mais na ágora, mas pode

aparecer nas redes sociais, nos podcasts, nas conversas entre amigos, nas falas

de um professor que desmonta certezas com uma pergunta simples. Hoje, a ironia

socrática pode ser praticada por quem ousa interromper o fluxo das opiniões

automáticas e dizer: “Me explica melhor, por favor. O que exatamente você quer

dizer com isso?”

Essa

postura tem algo de corajoso. No mundo das aparências, quem se diz ignorante

corre o risco de parecer fraco. Mas talvez a força esteja justamente em

resistir à pressa de saber tudo. A ironia socrática moderna é subversiva porque

desacelera. Ela não propõe respostas fáceis, mas escava o chão das ideias e

revela suas rachaduras.

Além

disso, essa ironia tem um potencial ético: ela obriga o outro — e a nós mesmos

— a refletir com mais cuidado, a responsabilizar-se pelo que diz. Não basta

repetir fórmulas, slogans ou estatísticas. A pergunta socrática escava: “O que

isso significa, de fato?” É uma ferramenta contra a superficialidade, contra a

alienação do discurso, contra a embriaguez da própria opinião.

Como

escreve o filósofo brasileiro Renato Janine Ribeiro, “o que Sócrates nos

ensinou, mais que tudo, é o valor do diálogo como forma de buscar o bem”. Em

tempos de polarizações e certezas rígidas, o espírito socrático se torna mais

necessário do que nunca. Talvez devêssemos reaprender a perguntar como quem não

sabe, não para manipular, mas para encontrar juntos alguma luz no meio do

barulho.

No

fundo, a ironia socrática nos lembra que pensar não é acumular verdades, mas

depurar ilusões. E isso — nos tempos modernos, de verdades líquidas e vozes

gritadas — é quase um ato de resistência.

Vamos

as aplicações contemporâneas da ironia socrática

1.

Na educação: ensinar a perguntar

Imagine

um professor diante de uma turma que decorou fórmulas, definições, datas. A

aula flui, mas algo falta. Então o professor para e pergunta:

“Mas

por que vocês acham que isso é importante?”

Silêncio.

Essa

pergunta, que parece simples, desestabiliza. É a ironia socrática entrando em

cena: questionar não apenas o conteúdo, mas o próprio sentido do saber.

Na

prática pedagógica, o uso da ironia socrática não é zombaria, mas provocação no

melhor sentido: provocar o pensamento adormecido. Ao invés de entregar o

conteúdo pronto, o professor encena sua ignorância para que os alunos construam

argumentos, desenvolvam critérios. Ensinar deixa de ser um ato de transmitir e

passa a ser um ato de escavar juntos o que vale a pena saber.

2.

Na política: a pergunta que desarma o discurso

No

debate político, a ironia socrática é rara, mas poderosa. Ela surge quando

alguém recusa o jogo da agressividade e responde com uma pergunta

desconcertante:

—

“Você disse que quer ‘resgatar os valores da família’. Pode explicar quais são

esses valores e de onde vêm?”

Essa

pergunta, feita sem atacar, abre um buraco no discurso. A ironia socrática,

nesse contexto, desideologiza. Ela tenta separar argumento de emoção, crença de

convicção, e exige do outro mais do que frases decoradas: exige pensar.

Em

tempos de palanques digitais e trincheiras ideológicas, a ironia socrática é

como oxigênio: não grita, mas expõe. Não se impõe — convida. É o diálogo em vez

do monólogo armado.

3.

Na cultura digital: o gesto subversivo de dizer “não sei”

Nas

redes sociais, todos têm opinião sobre tudo — da vacina à guerra, da dieta ao

fim do mundo. Quem diz “não sei” parece fraco. Mas há um poder imenso nessa

frase.

Talvez

a ironia socrática hoje apareça quando alguém comenta com honestidade:

— “Desculpa, não entendi bem essa notícia. Alguém pode me explicar?”

Essa

pergunta, feita com verdadeira curiosidade, rompe a corrente da vaidade

informativa. Ela abre espaço para um novo tipo de inteligência: aquela que

prefere aprender do que parecer saber.

Aqui,

a ironia não é fingimento de ignorância, mas um ato de humildade. Uma ética da

dúvida. Uma recusa à pressa de ter razão. É a pausa que desativa a ansiedade

opinativa e reinventa o sentido de conversar.

Finalizando:

o saber que nasce da escuta

Reviver

a ironia socrática nos tempos modernos não é uma nostalgia de método, mas uma

urgência de atitude. Fingir não saber para provocar o pensamento do outro não é

manipulação: é uma forma ética de cuidado. É pedagogia, é política, é

comunicação genuína.

Num

mundo que valoriza a aparência do saber, a ironia socrática resgata a

profundidade da escuta. Ela não é contra o conhecimento — ela é contra a ilusão

de que já sabemos tudo.

Como

Sócrates, talvez devêssemos andar pelas ruas, pelos feeds, pelos corredores das

escolas e dos escritórios, apenas perguntando:

“O

que é isso que você diz saber?”

—

e, quem sabe, a partir daí, possamos pensar juntos.