O espelho social no qual ninguém quer se ver

Outro

dia, ouvi uma notícia que um grupo de turistas estrangeiros que pretendia

visitar uma favela do Rio. Falavam com a mesma empolgação de quem planeja

conhecer o Pão de Açúcar. Fiquei pensando no que, afinal, desperta o interesse

em turistar na pobreza. Seria curiosidade sociológica, empatia genuína

ou apenas o desejo de ver o “exótico”?

Enquanto

refletia sobre isso, lembrei-me de Quarto de Despejo, de Carolina Maria

de Jesus. Talvez a favela desperte tanta atenção justamente porque ela é — como

o diário de Carolina — o espelho daquilo que a sociedade esconde de si mesma.

A favela é o quarto de despejo da cidade: o lugar onde se acumulam as sobras,

mas também onde pulsa a vida que o “asfalto” não quer enxergar. E foi com essa

imagem na cabeça que voltei às páginas de Carolina, essa mulher que transformou

o lixo em literatura e a exclusão em voz.

Aí

vai um pequeno resumo da obra

Publicado

em 1960, Quarto de Despejo: Diário de uma favelada reúne as anotações

que Carolina Maria de Jesus escreveu enquanto vivia na favela do Canindé, em

São Paulo. Mãe solo e catadora de papel, ela registra com impressionante

lucidez a fome, o preconceito, a miséria e a força cotidiana de quem vive à

margem. Seus escritos — feitos em cadernos recolhidos do lixo — revelam uma

linguagem crua, poética e profundamente humana. Carolina narra não apenas sua

sobrevivência física, mas também o combate íntimo para manter a dignidade e a

esperança em um mundo que insiste em lhe negar ambas.

Um

olhar filosófico-sociológico

Ler

Quarto de Despejo é mais do que atravessar uma narrativa de pobreza; é

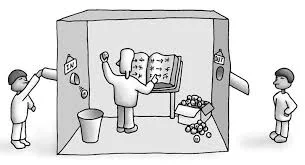

confrontar-se com a estrutura simbólica da exclusão. Carolina não apenas

descreve a miséria — ela a denúncia enquanto constrói sentido a partir dela. O

“quarto de despejo” é metáfora da própria favela: o espaço para onde a cidade

“empurra” aquilo que não quer ver, mas de que depende para continuar existindo.

A sociedade, como diria Zygmunt Bauman, cria zonas de descarte humano —

lugares onde os “refugos” da modernidade são deixados sem função ou voz.

E

talvez seja esse mesmo impulso — ainda que inconsciente — que leva alguns a

“turistar” nesses espaços: a necessidade de olhar, de se aproximar do real que

o conforto urbano nega. O problema é que esse olhar pode ser ético ou

voyeurístico. Carolina nos convida a olhar com empatia, não com

curiosidade. Seu diário não é um “passeio”, mas uma travessia moral.

O

olhar de Carolina devolve humanidade ao que o olhar social desumaniza. Ao

escrever, ela subverte o destino de invisibilidade que lhe foi imposto. Seu ato

de narrar é, portanto, um gesto político e filosófico. Michel Foucault

nos lembra que o poder se exerce também pelo controle da fala — quem pode dizer

o quê, e de que lugar. Ao ocupar o espaço da escrita, Carolina desafia esse

monopólio e se inscreve como sujeito da própria história, desorganizando a

hierarquia entre o saber erudito e a experiência vivida.

Pierre

Bourdieu nos ajuda a compreender esse gesto como resistência

simbólica: a autora, mesmo sem o capital cultural da elite, cria uma nova forma

de legitimidade — a do vivido. A favela, nesse sentido, não é apenas o cenário

da miséria, mas também um laboratório de humanidade.

Há,

também, uma dimensão existencial. Carolina escreve para não enlouquecer — para

organizar a própria experiência em meio ao caos. Em certo sentido, ela faz o

que Sartre chamaria de “existir antes de ser”: afirmar a própria

liberdade num mundo que a nega. A escrita é sua forma de transcendência.

Por

isso, o “turismo de favela” só faz sentido quando deixa de ser observação e se

torna escuta. O turista que lê Carolina antes de visitar uma favela

talvez chegue menos curioso e mais humilde — capaz de enxergar ali não uma

atração, mas uma presença.

Em

resumo...

Carolina

Maria de Jesus não escreveu um livro de sociologia, mas fez sociologia com o

corpo e com a palavra. Sua escrita é uma interrogação permanente sobre o que

significa ser humano em um sistema que escolhe quem merece ser visto. Quarto

de Despejo obriga-nos a abrir a porta do cômodo onde a sociedade guarda sua

culpa — e a olhar, sem desviar os olhos, para o que ali deixamos.

Talvez

o verdadeiro turismo — o mais transformador de todos — seja esse: viajar até

o desconforto do outro para descobrir o que

falta em nós mesmos.