Eu

sempre achei curioso como, na vida cotidiana, a gente convive com um tipo de

preconceito que ninguém gosta de admitir que pratica: o preconceito

intelectual. Ele não aparece com insultos explícitos, não deixa marcas visíveis

e raramente alguém aponta o dedo dizendo “olha, isso aí é preconceito”. Ele é

mais sutil, quase elegante, um preconceito que anda de gravata, óculos de

armação grossa e uma certa pose de “eu sei das coisas”.

Ele

surge quando alguém tenta explicar um assunto simples usando palavras difíceis

só para marcar território. Ou quando uma pessoa, diante de algo que nunca leu,

afirma com convicção que “não presta” — não porque analisou, mas porque não é

do seu repertório. Surge também no trabalho, quando alguém desacredita a ideia

do colega “menos instruído”, mesmo antes que a proposta seja apresentada.

Preconceito intelectual não julga a ideia: julga quem está pensando.

No

fundo, é uma maneira de hierarquizar pessoas por aquilo que supostamente sabem

— ou parecem saber. Mas saber não é ostentação; saber é convivência, movimento,

curiosidade. Só que, muitas vezes, o conhecimento vira uma arma simbólica para

excluir, para humilhar, para diminuir.

A

raiz do preconceito: saber como poder

Michel

Foucault, em sua eterna briga com as estruturas de poder,

lembrava que “todo saber é uma forma de poder”. Não por causa do conhecimento

em si, mas porque a sociedade transforma certos saberes em legitimadores de

autoridade. E, quando um conhecimento ganha prestígio, automaticamente os que

não dominam esse saber são tratados como inferiores. É aí que nasce o

preconceito intelectual: não da inteligência, mas do uso social que fazemos

dela.

É

interessante observar como isso aparece nas profissões. No escritório, a

opinião da pessoa com diploma é considerada naturalmente mais válida do que a

do funcionário que “só terminou o ensino médio”. O engraçado é que, muitas

vezes, o segundo sabe mais da prática e enxerga soluções que o primeiro nunca

imaginaria — mas a voz dele vale menos. Não por falta de capacidade, mas por

falta de “cartório cultural”.

No

cotidiano, pequenas situações mostram esse viés:

–

quando alguém ri do sotaque que entrega origem humilde, como se pronúncia

anulasse argumento;

– quando olhares de desprezo surgem em mesas onde o “intelectualizado” não

admite que o conhecimento popular também é sabedoria;

–

quando a pessoa que sabe pouco se cala por medo de parecer “burra”, como se a

ignorância fosse uma sentença, e não uma etapa de aprendizado.

O

mito da superioridade cognitiva

O

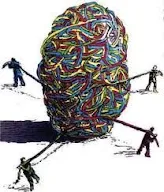

preconceito intelectual também impede encontros. Ele cria muros invisíveis

entre mundos sociais. Quem se acha intelectualmente superior vive como se

estivesse em uma torre, olhando o restante da sociedade de cima — mas sem

perceber que a vista lá de cima é limitada, porque só enxerga a perspectiva

própria.

A

filósofa brasileira Marilena Chaui já alertava que nossa cultura carrega

uma “ideologia da competência”: a crença de que só quem domina certos códigos

tem direito de falar, participar, ser ouvido. É a ideia de que existe um tipo

de pessoa autorizada a ter opinião — e o resto deve obedecer.

Essa

crença é perigosa porque transforma conhecimento em um clube exclusivo. E

ninguém aprende nada novo dentro de um clube exclusivo; aprende-se na troca, na

conversa, no encontro. O preconceito intelectual, portanto, não atrapalha

apenas o outro — ele empobrece quem o praticou.

O

outro lado: a vergonha intelectual

Existe

também o outro lado desse fenômeno: a vergonha de demonstrar conhecimento. É o

medo de parecer “metido”, “sabichão”, “intelectual demais”. É como se pensar

profundamente fosse um ato proibido, um exagero. Assim, a sociedade cria um

paradoxo: despreza quem sabe pouco, mas também reprime quem sabe muito. No meio

do caminho, ficamos todos empobrecidos.

Caminhos

para romper o ciclo

Lidar

com o preconceito intelectual exige uma humildade muito específica: a humildade

cognitiva. Não é fingir que não sabe nada, mas admitir que ninguém sabe tudo.

Que conhecimento é fluxo. Que toda pessoa — da mais instruída à mais simples —

carrega um pedaço do mundo que você não conhece.

A

quebra desse preconceito começa quando olhamos para a inteligência do outro sem

impor hierarquias. Quando entendemos que existem muitas formas de saber: o

saber do livro, o saber da experiência, o saber intuitivo, o saber emocional, o

saber artesanal. Nenhum é menor. Nenhum é dispensável.

Aprender

é habitar o mundo com menos arrogância

O

preconceito intelectual é uma forma silenciosa de violência simbólica. Ele

humilha, exclui e diminui, quase sempre sem que percebamos. Mas, ao

reconhecê-lo, abrimos espaço para um mundo mais plural, onde o conhecimento

deixa de ser instrumento de poder e volta a ser aquilo que deveria ser desde o

início: uma forma de convivência.

No

fim, talvez a verdadeira inteligência seja esta: a capacidade de aprender sem

se sentir superior, e de ensinar sem fazer o outro se sentir menor.