O

que nos move e o que nos esgota

Nunca

saímos do momento presente! Esta frase não sai da minha mente, ela fica

martelando a cabeça o tempo todo, eis que meus pensamentos me conduziram naquilo

que a maioria das pessoas faz que é trabalhar, o ser humano de maneira geral

adquire valor através do trabalho, pelo menos é assim que nosso mundo entende,

mas nem sempre o trabalho foi visto como valor. Já foi castigo divino,

obrigação de escravos, necessidade dos pobres. Hoje, ele se confunde com

identidade: quem é você? “Sou dentista.” “Sou entregador.” “Sou gerente.” O verbo

“ser” aparece antes mesmo de qualquer outra coisa — como se o que fazemos

definisse quem somos. Na verdade, penso que estamos por enquanto, agora uma

coisa e daqui a pouco outra.

Mas

de onde vem essa ideia? Por que tantas pessoas se sentem culpadas quando não

estão produzindo? Por que o desemprego causa vergonha, mesmo quando não é culpa

de ninguém?

A

resposta começa com um olhar sociológico: o trabalho é uma construção social.

Ele não é natural, nem sempre teve o mesmo sentido. A forma como pensamos e

sentimos o trabalho é atravessada por ideologias — sistemas de crenças

que nos ensinam o que é certo, o que é bonito, o que é digno — e também por experiências

psicológicas que marcam profundamente nossa relação com o mundo e conosco.

A

maquiagem ideológica do trabalho

Na

sociedade capitalista, o trabalho é exaltado como virtude. Desde pequenos,

aprendemos que “quem trabalha vence” e que “o esforço traz recompensa”. Essas

frases soam nobres, mas muitas vezes escondem realidades duras.

Um

exemplo atual é o do entregador de aplicativo. Ele pedala o dia inteiro, sem

salário fixo, sem direitos, sem proteção social. Mas as empresas o chamam de

“empreendedor”. Essa ideia é uma maquiagem ideológica: transforma um

trabalhador precarizado em um herói moderno da liberdade. Ao dizer que ele “é

seu próprio patrão”, esconde-se que ele está preso a um sistema algorítmico,

instável e impessoal.

Essa

ideologia do empreendedorismo individual vende liberdade, mas entrega solidão e

risco. A responsabilidade pelo sucesso ou fracasso recai apenas sobre o

sujeito, nunca sobre o sistema.

A

psicologia de quem se sente culpado por não render

A

consequência disso aparece no plano psicológico. Muitos trabalhadores

internalizam a ideia de que não estão se esforçando o suficiente. Mesmo

exaustos, pensam que precisam “fazer mais”, “entregar mais”, “ser melhores”. O

cansaço vira fracasso pessoal.

Além

disso, vivemos hoje sob a promessa do “trabalho com propósito”. Não basta mais

pagar as contas — o trabalho tem que ser apaixonante. Essa exigência cria

angústia. Afinal, e se meu trabalho não for incrível? E se eu não amar o que

faço? A culpa bate como se a vida estivesse errada.

E

o desemprego, então? Ele não é só falta de renda — é quase um luto. A pessoa

perde não só o salário, mas também o sentido, o pertencimento, a rotina. A

ideologia do mérito ensina que “quem quer, consegue”, e o desempregado passa a

se sentir um fracassado, mesmo sendo vítima de uma crise, de uma

reestruturação, de algo muito maior do que ele.

Não

se pode ignorar que há religiões que associam o sucesso profissional e a

melhoria das condições de vida a uma espécie de reconhecimento ou bênção

divina. Nesse contexto, aqueles que não conseguem progredir, obter um emprego

digno ou melhorar sua situação econômica podem acabar se sentindo excluídos

desse suposto favor divino. Psicologicamente, isso pode gerar um profundo

sentimento de rejeição, como se o amor de Deus não os alcançasse. O resultado é

uma carga emocional de frustração, derrota e desânimo — sentimentos que, longe

de impulsionar a pessoa, muitas vezes a paralisam e dificultam ainda mais seu

progresso.

A

sociologia que desnaturaliza tudo

A

sociologia nos convida a olhar tudo isso com outros olhos. Ela mostra que o

trabalho, como o conhecemos, foi moldado por séculos de disputas,

transformações e imposições culturais. A ideologia faz com que certas formas de

trabalho sejam vistas como “superiores” (advogado, médico), enquanto outras,

essenciais, sejam desvalorizadas (faxineiro, motorista, cuidadora).

O

sociólogo Max Weber, por exemplo, analisou como a ética protestante

ajudou a criar a ideia moderna do trabalho como dever moral. Já Karl Marx

denunciou a alienação: o trabalhador moderno perde o controle sobre o que

produz, e ainda assim é convencido de que deve se orgulhar disso. Pierre

Bourdieu mostrou como o trabalho também é um capital simbólico — ele dá

prestígio, status, reconhecimento, ou a falta disso.

E

entre os brasileiros, José de Souza Martins nos lembra que o trabalho é,

ao mesmo tempo, meio de inclusão e exclusão. Ele pode dignificar ou degradar.

Pode dar sentido ou sugar a alma.

Entre

o dever e a identidade

No

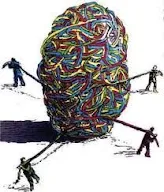

fim das contas, o trabalho está no centro de uma encruzilhada. Ele é

necessário, mas também pode ser opressor. Pode ser fonte de autoestima ou de

adoecimento. E muitas vezes, as ideologias nos ensinam a amar o que nos

explora, e a nos culpar pelo que nos falta.

Por

isso, entender o trabalho não é só falar de salário, função ou carreira. É

também entender como nos construímos como sujeitos — e como podemos nos

libertar, aos poucos, da ideia de que o trabalho define todo o nosso valor.

Talvez

seja hora de recuperar o sentido mais amplo da vida: trabalhar, sim, mas também

viver, pensar, sentir, pertencer. Nem toda vocação precisa ter crachá. E nem

todo sucesso se mede por produção.