Vamos

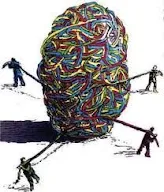

pensar sobre o Que De Fato Importa na Vida Para Que a Vida Seja Bem Vivida

É

curioso como passamos boa parte da vida organizando as gavetas erradas.

Dobramos roupas que não vamos usar, colecionamos diplomas que não dizem quem

somos, alimentamos relações que não nos reconhecem. Vivemos, muitas vezes, em

modo automático, presos numa coreografia repetitiva de compromissos e

obrigações. Mas a grande pergunta — talvez a única realmente importante —

permanece em silêncio no fundo do peito: o que, afinal, importa para que a

vida seja bem vivida?

I.

A Importância de Perguntar

Comecemos

do começo. Antes de qualquer resposta, há o valor da pergunta. Só perguntar já

é um sinal de despertar. A maioria das pessoas não se pergunta, apenas reage. E

o problema de não se perguntar é que se acaba vivendo uma vida de segunda mão —

feita de expectativas herdadas, desejos encomendados, conquistas que valem só

para os outros.

Sócrates,

o velho teimoso da Ágora, já dizia: “Uma vida não examinada não vale a pena

ser vivida.” Talvez porque viver sem examinar é como atravessar uma

floresta de olhos vendados — até se pode caminhar, mas não se sabe se está indo

para o alto de uma montanha ou para dentro de um pântano.

II.

Importa Ter ou Ser?

Vivemos

sob a tirania do ter: ter dinheiro, ter sucesso, ter seguidores, ter um corpo

“ideal”, ter controle. Mas se a vida bem vivida se resumisse ao acúmulo, os

milionários seriam os mais felizes — e não são. Basta conversar com um deles em

um momento de insônia. No fundo, o “ter” é um suporte frágil demais para

sustentar o peso da existência.

Já

o “ser” — esse é silencioso, mas profundo. Ser gentil quando ninguém está

olhando. Ser curioso diante do desconhecido. Ser fiel ao que se ama, mesmo que

dê trabalho. Ser inteiro naquilo que se faz, mesmo que seja apenas lavar a

louça. Ser é quando deixamos de representar um papel e começamos a dançar a

própria música.

III.

A Importância das Pequenas Coisas

Um

erro comum é achar que uma vida bem vivida precisa ser grandiosa, espetacular,

cinematográfica. Mas talvez a vida boa esteja no ritmo das coisas pequenas:

o cheiro do café pela manhã, o riso de um filho, a escuta atenta de um amigo, a

caminhada sem rumo num fim de tarde. O filósofo japonês Daisetsu Suzuki dizia

que o zen está em “fazer uma coisa de cada vez, com plena atenção”.

A

vida que vale a pena não se mede em feitos, mas em presença. E estar

presente, hoje, é quase um ato de rebeldia. Quantos de nós estão realmente onde

estão?

IV.

A Importância de Pertencer

Ser

humano é também ser parte. Ninguém vive bem isolado. Precisamos de uma rede —

de afetos, de significados, de escuta. Não se trata apenas de ter amigos, mas

de saber partilhar a existência: dores, alegrias, silêncio.

Maurice

Merleau-Ponty dizia que a carne do mundo é comum — somos feitos da mesma

matéria que tocamos. Por isso, a vida bem vivida precisa de vínculos, mas

vínculos livres, e não prisões afetivas. Laços que fortalecem, não que sufocam.

V.

A Importância de Morrer um Pouco

Estranho,

talvez, dizer isso. Mas viver bem implica morrer um pouco ao longo do caminho.

Morrer para antigos eus. Morrer para verdades que já não nos servem. Morrer

para identidades que se tornaram cárceres. A impermanência, como diz o budismo,

é o tecido da existência.

A

vida boa, então, é aquela em que aprendemos a soltar, em vez de

acumular. Soltar medos, padrões, ilusões. O que fica, depois que tudo cai, é o

que importa.

VI.

E Afinal, o Que Importa?

Importa

viver com sentido, mais do que com sucesso. Importa sentir, mais do que vencer.

Importa ser presença, mais do que performance.

Importa

olhar para trás, um dia, e perceber que não fomos apenas passageiros, mas que fomos

inteiros em nossos amores, escolhas, silêncios. Que tropeçamos com

dignidade. Que nos reinventamos quando necessário. Que, acima de tudo, fomos

fiéis àquilo que dava brilho ao nosso olhar.

Como

escreveu Fernando Pessoa pela boca de seu heterônimo Ricardo Reis:

“Para ser grande, sê inteiro: nada / Teu exagera ou exclui. / Sê todo em

cada coisa. Põe quanto és / No mínimo que fazes.”

E

talvez seja isso. Uma vida bem vivida não é aquela que teve tudo, mas aqui e

agora.

.jpg)

.jpg)