Como

quem pensa alto, penso que há dias em que nada acontece — e, ainda assim,

alguma coisa nos atravessa. Não é alegria, nem tristeza. É um silêncio com

peso. A gente abre a janela, vê o céu fazendo o que sempre fez, e sente um leve

desconforto: como isso continua existindo sem pedir explicação? É nesse

intervalo estranho, entre o banal e o inexplicável, que moram o espanto e a

reverência. Não como sentimentos raros, mas como modos de estar no mundo que

desaprendemos a usar.

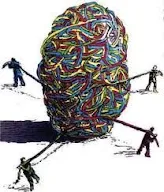

Vivemos

treinados para reagir, não para nos espantar. Para dominar, não para

reverenciar. O ensaio que segue é um convite a desacelerar o gesto automático e

reaprender dois movimentos antigos do espírito: o espanto que abre, e a

reverência que sustenta.

Desde

Aristóteles sabemos — quase de cor, mas pouco de corpo — que a

filosofia nasce do thaumázein, do espanto. Mas o que raramente se diz é

que o espanto não nasce do extraordinário: ele nasce quando o ordinário falha

em se explicar sozinho.

O

espanto é uma fratura no hábito. É quando algo, sem fazer barulho, desarma

nossas categorias.

No

cotidiano, ele aparece de forma discreta:

- quando uma criança faz uma pergunta

óbvia demais (“por que as pessoas envelhecem?”) e nenhuma resposta

funciona;

- quando um pai percebe, de repente,

que a voz do filho mudou;

- quando alguém, no ônibus lotado, olha

um rosto desconhecido e se dá conta de que ali há uma vida inteira

inacessível.

O

espanto não é ignorância; é lucidez súbita. Ele nos mostra que sabemos menos do

que fingimos — e isso, paradoxalmente, nos torna mais atentos.

Mas

o espanto, sozinho, é instável. Ele pode virar curiosidade superficial, consumo

de novidade, ansiedade por mais estímulos. Para não se perder, ele precisa de

um segundo gesto: a reverência.

A

palavra reverência costuma causar desconforto moderno. Parece coisa de

religião antiga, hierarquia rígida, obediência cega. Mas filosoficamente,

reverenciar não é se diminuir — é reconhecer a medida do que não nos pertence.

Reverência

é aceitar que nem tudo está à disposição da nossa vontade.

No

dia a dia, ela se manifesta de modos quase invisíveis:

- no cuidado ao entrar em um hospital,

falando mais baixo sem que ninguém peça;

- no respeito espontâneo diante de um

idoso que não conhecemos;

- no silêncio que se impõe quando

alguém conta uma dor real.

Reverenciar

é saber quando não transformar tudo em opinião, piada ou postagem. É

conter o impulso de explicação total. Onde o espanto pergunta “o que é isso?”,

a reverência responde: “talvez não seja tudo para mim”.

Aqui,

espanto e reverência se encontram: o primeiro abre o mundo; a segunda impede

que o fechemos rápido demais.

Nossa

época sofre menos por falta de respostas e mais por saturação delas. Tudo é

comentado, analisado, ranqueado. O mistério virou falha técnica; o silêncio,

constrangimento.

O

resultado é um mundo sem espanto e, portanto, sem reverência.

Se

nada nos espanta, nada nos exige cuidado.

Isso

aparece:

- no consumo apressado de tragédias

como se fossem notícias equivalentes;

- na ironia constante diante de

qualquer grandeza;

- na incapacidade de permanecer diante

de algo sem transformá-lo em conteúdo.

Sem

espanto, perdemos a pergunta.

Sem

reverência, perdemos o limite.

E

sem ambos, a experiência empobrece: tudo é vivido, mas pouco é realmente encontrado.

Recuperar

o espanto e a reverência não exige mudar de vida, mas mudar de ritmo. É uma

ética do olhar lento.

Ela

se ensaia em gestos simples:

- olhar alguém falando sem antecipar a

resposta;

- aceitar que certos acontecimentos não

“servem para nada”;

- suportar a estranheza de não entender

imediatamente.

Nesse

sentido, o espanto não nos tira do mundo — ele nos devolve a ele. E a

reverência não nos cala — ela nos ensina quando falar seria uma violência.

Talvez

maturidade não seja acumular certezas, mas aprender onde colocá-las com

delicadeza.

Espanto

e reverência não são estados elevados reservados a místicos ou filósofos. São

disposições esquecidas, sufocadas pela pressa e pela necessidade de controle.

Espantar-se

é permitir que o mundo nos desinstale.

Reverenciar

é não correr para se reinstalar no comando.

Entre

um e outro, surge uma forma mais densa de presença: menos ansiosa por sentido,

mais disponível para recebê-lo.

E

talvez — só talvez — seja aí que a vida, sem fazer anúncio, volte a falar.