Estava aqui pensando: ainda somos o que nascemos para ser?

A

gente costuma ouvir desde pequeno que certas pessoas "nasceram para

aquilo". Tem gente que "já nasceu líder", "tem o dom do

cuidado", ou "é artista desde o berço". E o curioso é que, às

vezes, a própria pessoa acredita nisso também. Mas será mesmo que existe algo

em nós que já vem pronto, desde sempre? Algo essencial que define quem somos, o

que queremos, e como devemos viver? Foi pensando em uma conversa sobre profissões

que não combinam com a pessoa, sobre jeitos de ser que "não têm nada a ver

com ela", que o tema do essencialismo me voltou à cabeça.

Na

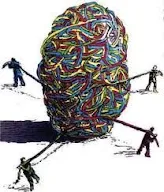

filosofia, o essencialismo é essa ideia de que as coisas — inclusive as pessoas

— têm uma essência fixa e imutável. Que há algo dentro de nós, anterior a

qualquer escolha, que determina o que somos de verdade. É uma noção antiga, com

raízes em Platão e Aristóteles. Para Platão, existiria um mundo

das ideias perfeitas, e tudo que vemos é uma cópia imperfeita daquilo. Para

Aristóteles, cada ser tem uma essência que define seu propósito: a semente tem

a essência da árvore, o cavalo tem a essência de correr, o ser humano, a de

pensar.

Mas

o essencialismo não ficou lá na Grécia Antiga. Ele atravessa os séculos e se

esconde nas frases que repetimos no dia a dia: "mulher que é mulher cuida

da casa", "homem que é homem não chora", "você não nasceu

pra isso". Ou seja, usamos a ideia de essência pra justificar o que as

pessoas podem ou não podem ser. E isso pode ser bem limitador.

O

essencialismo também aparece com força nos debates sobre cultura, imigração e

emigração. Quando se diz, por exemplo, que “o brasileiro é naturalmente

caloroso” ou que “o europeu é frio por essência”, estamos usando uma lente

essencialista para descrever comportamentos que, na verdade, são históricos,

sociais e aprendidos. Esse tipo de visão pode ser perigoso, pois congela

culturas em estereótipos e dificulta o acolhimento de quem migra. Um imigrante

é, muitas vezes, visto como alguém que “não pertence”, como se fosse impossível

ele se adaptar sem “trair sua essência”. Já quem emigra pode sofrer cobranças

para “não esquecer suas raízes”, como se fosse errado mudar. O essencialismo

cultural alimenta fronteiras invisíveis, mesmo quando os passaportes dizem que

a viagem foi feita. Entender que identidades culturais são flexíveis e híbridas

permite que pessoas vivam o que são hoje, sem serem prisioneiras do que se

espera que sejam.

As

questões de gênero também são fortemente atravessadas pelo pensamento

essencialista. Quando se diz que homens são naturalmente racionais e mulheres,

naturalmente emocionais, está se ignorando o papel das construções sociais e

das expectativas culturais. Crianças são criadas com brinquedos, roupas e

ideias diferentes desde o berço, e depois essas diferenças são lidas como

“naturais”. Pior: pessoas trans ou não-binárias muitas vezes são vistas como

“contra a natureza” simplesmente porque não se encaixam nos padrões fixos do

que se supõe ser um homem ou uma mulher. Mas o gênero, como tantas outras

dimensões da vida humana, pode ser visto como uma experiência vivida, múltipla

e fluida, e não como algo pré-definido por um manual biológico. Questionar o

essencialismo de gênero é abrir espaço para mais liberdade, mais respeito e

mais possibilidades de ser.

O

existencialismo, especialmente com Jean-Paul Sartre, vai criticar essa

visão. Para ele, a existência vem antes da essência. Ou seja, nós não temos uma

essência pronta — nós a construímos com nossas escolhas. Não há um “ser mulher”

ou “ser homem” dado por natureza, mas um tornar-se. Simone de Beauvoir

diria: “Não se nasce mulher: torna-se mulher”. Aqui, a liberdade entra

em cena. Somos responsáveis pelo que fazemos com o que fizeram de nós.

No

cotidiano, pensar fora do essencialismo significa permitir que uma menina

queira ser mecânica e que um menino possa gostar de balé sem que ninguém diga

que “isso não combina com ele”. É aceitar que alguém pode mudar de carreira aos

50 anos, ou que uma pessoa tímida pode se tornar uma excelente oradora. O

perigo do essencialismo é que ele parece inocente, mas acaba sustentando

preconceitos, desigualdades e até violências.

O

filósofo contemporâneo brasileiro Vladimir Safatle chama atenção para

como o essencialismo serve muitas vezes para conservar estruturas de poder:

“Toda

vez que alguém disser que algo é da ‘natureza humana’, é bom desconfiar — essa

frase costuma ser o fim da conversa e o início da dominação.”

Nas

redes sociais, o essencialismo ganha uma vitrine global e um microfone potente

— ali, traços individuais ou culturais são frequentemente reduzidos a rótulos

rápidos e julgamentos prontos: “isso é típico de mulher”, “isso é coisa de

latino”, “fulano tem alma de artista”, como se um vídeo curto ou uma frase de

efeito revelasse a essência profunda de alguém. Nesse palco planetário, onde

bilhões se observam em tempo real, o essencialismo é reforçado pelos algoritmos

que preferem identidades fixas e previsíveis, fáceis de segmentar e vender. O

perigo é que, sob o pretexto da autenticidade, muitos acabam encenando versões

de si mesmos que se encaixem nas expectativas do público — virando personagens

de uma essência construída para ser consumida.

Desconfiar

do essencialismo não significa negar que temos traços, preferências,

temperamentos. Mas significa entender que isso tudo é matéria viva, que muda

com o tempo, com os encontros, com as experiências. Talvez não sejamos aquilo

que nascemos para ser — talvez sejamos aquilo que ousamos construir em nós

mesmos.

E

isso é tão mais libertador, não?

Nenhum comentário:

Postar um comentário