Reflexões Filosóficas sobre o Tempo e a Pressa no Mundo Contemporâneo

Este

é mais um de meus momentos dezembrino de reflexão, este mês de dezembro carrega

com ele toda sua energia de finalização e recomeço, o ano está chegando ao fim

e sinto que o ano que finaliza avançou com tudo muito rápido, tudo muito

instantâneo.

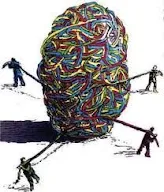

A

ideia de sabedoria instantânea soa quase como um paradoxo em minha mente. Percebi

que vivemos em uma época em que tudo é rápido: notícias, comida, relações,

decisões. Tudo precisa ser resolvido agora. "Instantâneo" se tornou

uma palavra que define não apenas a tecnologia, mas também o modo como buscamos

respostas e soluções para a vida cotidiana. Então, o que significa ser

"sábio" em um mundo onde a pressa parece ser a regra?

Eu

estava pensando nisso outro dia enquanto observava o movimento frenético das

pessoas ao meu redor. Alguém, com pressa de sair de casa, mal teve tempo de se

despedir dos filhos, já estava no carro e, no minuto seguinte, mandando uma

mensagem urgente. A vida não para, e nesse turbilhão, a ideia de sabedoria

instantânea vai ganhando força. Mas será que, ao buscar sabedoria de forma tão

rápida, não estamos perdendo o que é essencial: o tempo para refletir, para

parar e simplesmente ser?

O

que é Sabedoria?

A

sabedoria não se resume apenas ao conhecimento. Para Aristóteles, por

exemplo, ela era uma virtude intelectual, algo que se alcança com prática e

experiência. Sabedoria é mais do que ter informações; ela envolve um tipo de

discernimento profundo sobre o que realmente importa e como reagir de maneira

equilibrada e justa aos desafios da vida. A sabedoria, então, é uma qualidade

que requer tempo. E aqui mora o dilema: como podemos ser sábios em um contexto

que nos exige decisões rápidas, onde a reflexão profunda parece ser um luxo que

não podemos nos dar?

A

Sabedoria Instantânea nas Pequenas Coisas

É

interessante como o cotidiano moderno reflete essa busca por sabedoria

instantânea. Um exemplo clássico é quando estamos navegando pela internet,

buscando uma resposta para uma pergunta. Em questão de segundos, encontramos

milhares de respostas, fóruns, vídeos explicativos. Essa rapidez nos dá a

sensação de que conseguimos resolver tudo de forma eficiente, mas será que a

"sabedoria" que obtemos dessa forma é verdadeira? Será que, ao

procurar uma solução rápida, não estamos negligenciando a complexidade da

questão?

Outro

exemplo pode ser visto nas interações sociais. Você já reparou como, em uma

conversa, muitas pessoas estão mais focadas em responder rapidamente do que

realmente ouvir o outro? Esse comportamento, muitas vezes impulsionado pela

urgência de encontrar uma resposta ou uma solução, faz com que, em vez de

construir uma troca profunda de ideias, criemos um ciclo de respostas

superficiais. A verdadeira sabedoria, talvez, não resida em sempre ter uma

resposta pronta, mas em saber escutar, em entender o outro sem pressa.

Filosofia

e a Pressa do Mundo

O

filósofo francês Henri Bergson, que refletiu sobre o tempo, nos traz uma

perspectiva interessante. Para ele, o tempo não é algo que possa ser medido

apenas em segundos ou minutos, mas sim vivido de forma qualitativa. Em

um mundo onde tudo é pressa, a verdadeira sabedoria talvez esteja em

desacelerar e perceber o "tempo vivido" – aquele que não pode ser

apressado, mas que se revela lentamente, no presente, nas experiências do dia a

dia.

Imaginemos,

então, uma pessoa que está esperando numa fila, com o olhar impaciente,

checando o celular, descontente com a "perda de tempo". Se ela se

permitisse, no entanto, observar o que está ao seu redor – as conversas das

outras pessoas, os detalhes do ambiente, o movimento das coisas – ela poderia

descobrir, de forma quase inesperada, um momento de sabedoria. Aquele tempo

"perdido" pode se transformar em algo significativo, um pequeno

instante de percepção mais profunda sobre o que realmente importa.

A

Sabedoria como Transformação, não Resposta Rápida

Ao

invés de buscar por respostas rápidas, talvez a sabedoria esteja em permitir-se

ser transformado pelas experiências, sem a pressa de precisar de uma conclusão

imediata. Não se trata de ter a resposta instantânea, mas de permitir que o

processo de questionamento e reflexão nos leve a uma compreensão mais rica,

mais profunda e, acima de tudo, mais humana.

Portanto,

a sabedoria instantânea, como um conceito, não parece se encaixar muito bem na

filosofia clássica ou mesmo na maneira como a vida realmente funciona. O que

encontramos em nossas interações rápidas e decisões precipitadas muitas vezes é

apenas uma ilusão de controle. No entanto, ao desacelerar, ao buscar

compreender o tempo e as experiências com mais profundidade, podemos descobrir

uma sabedoria mais rica – a sabedoria de estar plenamente presente e consciente

no fluxo da vida.

Quem

sabe, no final das contas, a verdadeira sabedoria não seja algo que possamos

conquistar de forma instantânea, mas sim algo que se revela a partir da

paciência, da escuta e da reflexão cuidadosa sobre o que realmente importa, sem

pressa. As festas de final de ano estão logo ali, hoje pensamos nos

preparativos para que tudo seja feito com o melhor, aproveitemos esta distancia

no tempo para desacelerar e reduzir a velocidade do caminhar, do olhar, do

ouvir, procurando sentir mais e dar-nos tempo de processar a energia que desde

já está impregnando nossa atenção.

Penso

que esse ensaio reflete a nossa busca incessante por respostas rápidas e soluções

prontas. O que você acha disso? Já teve momentos em que sentiu que a sabedoria

veio de um instante simples do dia a dia?